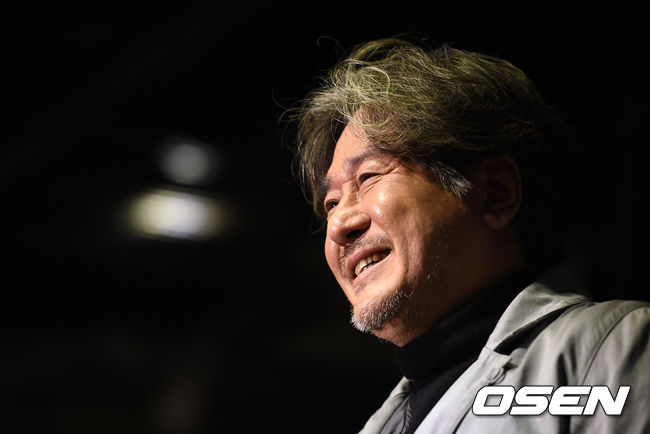

직접 만난 배우 최민식은 '대호' 속 슬픈 포수 천만덕과는 달랐다. 어딘지 모르게 개운하고 맑아 보이는 그는 밝은 표정으로 인사를 했고, 친근한 태도로 농담을 던졌다. 이어 풀어놓는 영화에 대한 이야기들은 투박했다. 젠체하지 않는, 틀을 깨는 표현들이 이 '국민 배우'의 진솔한 매력을 보여줬다.

'대호'는 일제강점기, 더 이상 총을 들지 않으려는 조선 최고의 명포수 천만덕(최민식 분)과 조선의 마지막 호랑이를 둘러싸고 벌어지는 이야기를 다룬 작품이다. 최민식은 이 작품에서 주인공 천만덕 역을 맡아 열연했다.

무려 1700만 관객을 동원한 영화 '명량' 이후의 첫 작품. 작품도 작품이지만 흥행에 대한 부담을 걱정하는 목소리들이 많은 것도 사실이다. 누군가는 제51회 백상예술대상의 대상 수상 소감을 언급하기도 했다. (최민식은 수상 직후 "부끄러웠다. 너무 많이 변했고, 너무 많이 물들었고. 좋은 작품을 보기보다 이 영화가 흥행이 될 것이냐, 안 될 것이냐를 많이 보게 됐다. 이제는 조금이나마 남아있는 여백을 끈질기게 잡고 지켜보겠다"고 소감을 밝힌 바 있다.) 이에 최민식은 "(흥행만 생각하면)못 산다, 못 산다"고 고개를 가로저었다.

"사람인 이상 신경이 어떻게 안 쓰이겠어요. 자신이 출연한 영화인데. 100% 자유로우면 거짓말이죠. 개봉하면 영진위에 저도 들어갈 거예요, 분명히. 분명히 보게 돼요. 그러나 그게 기준이 돼서는 안 된다고 생각합니다. 그럼 인생 피곤해지는 거예요. 방관한다는 얘기가 아니에요. 만든 사람의 손을 떠난 얘기란 겁니다. 우리가 할 수 있는 게 없어요. 지금 우리가 하고 있는 이게(인터뷰) 제 영화 작업의 마지막입니다. 6개월동안 이 영화 캐릭터를 어떻게 만들었느냐, 소회를 얘기하고 이야기를 하면서 서로 생각의 교집합도 찾고, 궁금한 게 있으면 이야기하고 털어버리는 거죠.(웃음)"

최민식이 경계하는 것은 '부화뇌동'이다. 흥행을 바라는 마음은 같지만, 그로 인해 작은 요소들 하나하나에 흔들리면 본질을 흐릴 수 있다는 것. 그는 "부화뇌동 해봤자 진짜 허탈해진다"고 했다. 전작 '명량'의 어마어마한 성공으로 인해 고민이 많았던 듯 했다.

"빨리 자유로워져야해요. 저는 그게 얼마나 허망한 건지 알거든요. '명량' 이전에 저는 그렇게 관객수가 많이 들어오는 영화를 하진 않았어요. 그냥 당연히 그러려니 하고 살았거든요. 만드는 재미에 취해서 살아야지 관객수에 취해서 사는 건 아니지 않나요? 너무 가식적인가요 그러면?(웃음) 하지만 그렇게 돼야하는 건 사실이에요. 나를 거기에 몰아 넣어야 해요. 그게 맞아요. 관객수에 배우나 감독이 그렇게 될 수밖에 없어요. 관객의 취향, 트렌드를 조사할 수밖에 없고. 그런 작업은 재미가 없죠. 제 마음이 그리로 가려고 해도 붙들어 와야해요. 세상에 돈 싫어하는 사람이 어디 있겠습니까? 투자사도 돈 벌어야 하고요. 그렇지만 우리가 그쪽으로 '오늘 몇 명 들었어?', '몇만들 것 같아?', '스코어가 어떻게 될 것 같아?' 자꾸 그러는 건 아닌 것 같아요. 그래서 참 힘들어요. 영화는 거대한 자본과 창작, 예술이 결합된 매체라서 그렇죠."

'대호'에 대한 관객들의 평은 좋은 편이다. 단순히 괴수를 잡는 이야기가 아닌, 인간과 자연, 동물의 깊은 교감을 그려냈다는 점에서 많은 이들이 감동을 표한다. 단, 러닝타임에 대해서는 조금 길다는 평들도 있는데, 최민식은 이에 대해 "징글징글 엿가락처럼 늘어지는 영화도 한 번 만들어 봤다"며 자랑스러워했다.

"명작을 보면 러닝타임이 긴 게 많죠. 이런 영화도 있어요. 긴 호흡을 갖고 느릿하게 가는. 저는 오히려 빠르다고 느꼈네요. 제가 입버릇처럼 얘기하는게 '우리도 세 시간짜리 영화도 해봤으면' 해요. 중간에 인터미션 시간도 갖고요,(웃음) 오늘처럼 이런 자리(인터뷰)도 한 타임 당 50분을 지킬 게 아니라 날도 꿀꿀한데 양평이나 이런 데 가서 백숙 같은 걸 시켜먹고 쓸데없는 얘기도 하고 하면 얼마나 좋을까 싶은데, 영화도 마찬가지에요. 시스템 안에서 프레임 안에 이 작품을 집어넣어야 하니까, 그런 것들이 어떨 때는 만드는 사람 입장에서 답답할 때가 있어요. 깨고 싶고요."

최민식은 영화의 주제의식에 대해서도 하고 싶은 이야기가 많았다. 그는 이 영화가 말하고자 하는 것이 '예의'라고 했다. 그 자신이 어린시절에만 해도 자연에 대한 '예의'를 지켰던 우리네 고유한 정신이 희미해진 것 같아 안타까워하는 것이 느껴졌다.

"산에 대한 예의. 그게 도리라고도 할 수 있는데, 잡을 만큼만 잡아야 해요. 그게 옛날 분들, 우리 고유의 가치관이었던 것 같아요. 함부로 잡아 죽이지 말아야 하고, 설사 미물이라도요. 제가 어렸을 때도 그런 게 있었어요. 이를테면, 우리 어머니 같은 경우도, 불교 신자이신데, 산에서 함부로 똥 싸고 오줌 싸면 안 된다고 하셨어요. 화장실도 없는데 어떻게 하냐? 만약 그럴 경우, 땅을 파라 이거에요. 땅을 파고, 볼일을 보고 그랬던 기억이 있어요. 우리 어머니는 절에 가실 때, 배낭에 쌀, 초를 가져가셨죠. 그러면 제가 짐꾼이니까 들고 함께 올라가고요. 뭐 어떤 특정 종교에 대한 것이 아니라 그런 것들을 배워온 것 같아요. 우리나라 사람들의 기본적 정서가 그런 것인 것 같고요."

'대호'의 또 다른 주인공은 최민식이 "김대호 씨"라고 언급하기도 했던 CG로 탄생한 호랑이다. 최민식은 '대호'와의 연기에 대해 "어처구니가 없었다"고 말해 웃음을 줬다.

"답답하고 막막하고 재밌었어요. 처음에는 '내가 뭐하는 짓이지?' 그런 생각도 들었어요. 어처구니가 없었죠. 어떻게 하겠어요? 상상 속으로 즐겼죠. '컷'이러면, 나도 물 먹고, 얘도 그럴 것 같고. 그런 식으로 내 머릿 속에 애니메이션을 그리는 거예요. 이름도 짓고, 김대호라고.(웃음) 그렇게 즐기지 않으면 안 돼요. 일단 실제는 없어도 실제 있는 것처럼 해야 하니까, 거기서 오는 어색함을 털어놓는 수밖에 없었어요. 도망갈 구석이 없었죠. 과천에서 호랑이를 잡아와서 물어도 안 아프게 만들어 할 수도 없는거고. 그래도 다시 하라고 그러면 못할 것 같아요. 너무 외로워요."

이처럼 카리스마 넘치는 대배우는 사실, 아이처럼 천진난만한 사람이었다. 어쩌면 이 같은 천진난만함이 옛것을 훌훌 털어버리고 매번 새로운 배역과 작품에 도전할 수 있게 하는 그의 원동력이 되는 것인지도 몰다. /eujenej@osen.co.kr

[사진] 지형준 기자 jpnews@osen.co.kr