'프랜차이즈 스타'가 사라지고 있다. 이제 시장은 완벽한 경쟁 체제다. 정과 의리는 명분으로 부족해졌다.

삼성은 21일 "FA 강민호와 4년 총액 80억 원에 계약했다"고 발표했다. 강민호는 지난 2013시즌 종료 후 첫 프리에이전트(FA) 자격을 얻어 원소속팀 롯데와 잔류했다. 당시 돈보다 팀, 그리고 부산에 대한 애정으로 롯데 잔류를 결심했다는 그였다. '롯데의 강민호'라는 응원가처럼 상징적인 선수였다. 삼성행 직후 강민호 스스로도 "롯데 상징성이 강한 내게 삼성이 진정성을 보였다"고 밝혔을 정도.

강민호 뿐만 아니다. 최근 5년간 '대어'급 FA 가운데는 잔류한 선수보다 팀을 떠난 이가 더 많다. 원클럽맨이 점차 사라지고 있는 것이다. 이는 시사하는 바가 크다.

▲ '60억 이상' 고액 계약자는 이적생이 더 많아

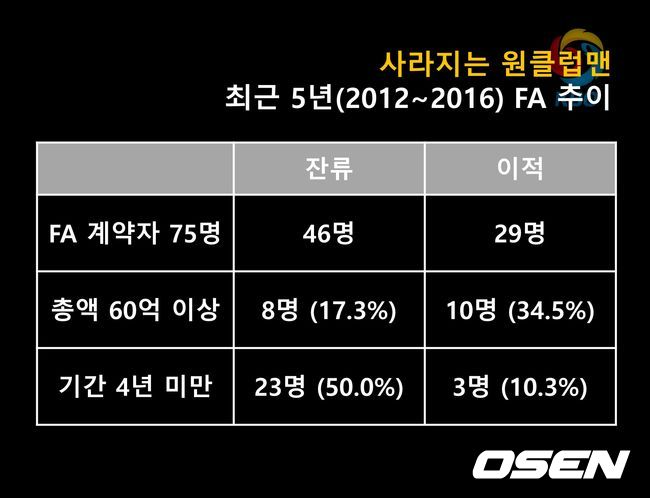

2012시즌 종료 후부터 올 시즌을 앞둔 2016년 겨울까지. 최근 5년간 FA 계약을 체결한 75명 중 원 소속팀에 잔류한 건 46명, 새 둥지를 찾아 떠난 건 29명이다. FA 계약자 전수를 두고 보면 잔류의 경우가 여전히 압도적이다.

하지만 '거액 계약' 사례들을 살펴보면 이야기는 달라진다. 대개의 FA들이 4년 계약을 맺는데, '대형 계약'의 기준을 총액 60억 원으로 상정하자. 최근 5년간 60억 원 이상을 받고 팀에 잔류한 선수는 8명. 반면, 같은 기간 60억 원 이상을 받으며 팀을 옮긴 사례는 무려 10명에 달한다. 이적생은 잔류 인원 절반을 조금 넘는 수준이지만 '거물급'으로 평가받은 이들 가운데서는 팀을 떠난 이가 더 많은 것.

계약 연수를 따져도 그렇다. KBO리그에서는 4년 계약이 마치 관례처럼 굳어져있다. 선수들이 FA 자격 조건 재취득을 하려면 4년의 시간이 필요하기 때문이다. 바꿔 말하면, 선수 생활 황혼기에 접어드는 이들은 재자격 가능성이 낮다고 판단해 4년 미만의 계약을 제시받는다.

최근 5년간 FA 75명 중 4년 미만 계약으로 원 소속팀에 남은 이는 총 23명. 전체 잔류 선수가 46명이니, 그 절반에 해당하는 선수가 4년 미만의 계약을 체결한 셈이다. 올 시즌을 앞두고 1년 계약을 체결한 양현종을 제외하면 하나같이 30대 중후반의 베테랑 선수였다. 반대로 4년 계약 기간을 보장받지 못하며 팀을 옮긴 사례는 이적생 29명 중 3명에 불과하다.

올해도 마찬가지다. FA 1호 계약자 문규현은 3년간 10억 원에 원 소속팀 롯데와 계약했다. 반면, 롯데 소속이던 황재균(kt·4년 88억 원)과 강민호(삼성·4년 80억 원)는 팀을 떠났다. 남은 '대어' 김현수와 민병헌, 손아섭 역시 원 소속팀이 낙관할 수 없는 상황이다.

▲ "구단들, 정과 의지에만 기대서는 안 돼"

앞선 사례들을 살펴봤을 때, '안정된 계약 기간과 거액을 받을 만큼의 선수는 원 소속팀 제안보다 더 큰 금액에 팀을 옮긴다'는 결론 도출이 가능하다. 수년 간 중계 마이크를 잡은 해설위원 A는 원 소속팀의 안일함을 지적한다. 그는 "대형 계약을 맺는 선수라면 원 소속팀이든 타팀에서든 절실히 필요한 선수다"라고 진단한 뒤 "그런 이들 가운데 팀을 이탈하는 이들의 비율이 높다는 건 시사하는 바가 크다. 이제 '의리'로만 선수를 붙잡으려 해서는 안 된다"고 꼬집었다.

당장 강민호 사례만 봐도 그렇다. 계약 첫해 기준 만 29세의 국가대표 포수 강민호 향한 시장 주가가 한껏 치솟은 상황이었다. 이때 롯데 프런트는 "다른 팀은 강민호 구경도 못할 것이다"라고 호언장담했다. 일각에서는 '최소 100억 원부터 시작할 것이다'라고 평가받았으나 강민호는 4년 75억 원에 롯데와 계약했다.

올해 분위기는 달랐다. 강민호는 "자세한 걸 말할 수 없지만, 삼성으로 마음이 흔들린 계기가 있었다"라고 밝혔다. 삼성 측에서도 당초 큰 기대를 하지 않았으나 강민호와 롯데의 협상이 지지부진한 틈을 노렸고, 이 전략이 주효했다.

구단 입장에서는 '팀에 대한 충성도가 높아 기대했는데'라며 아쉬움을 내비칠 수 있다. 하지만 프로는 결국 돈이다. 비FA 선수들과 협상에서는 고과를 철저히 따지는 구단들이 FA 자격을 얻은 이들에게 의리를 기대한다면 모순이다.

한 팀을 상징하는 프랜차이즈 스타가 사라지는 분위기는 리그의 스토리 차원에서 살펴보면 아쉬움이 남는다. 하지만 진정성 있게 가치를 인정해주는 쪽으로 마음이 움직이는 이들을 탓할 수만은 없는 노릇이다. /ing@osen.co.kr