한국시리즈 우승의 여운이 채 가시지 않은 김태형 두산 베어스 감독과 10월 28일 오후에 통화를 했다. 26일, 격전을 치른 뒤 헹가래를 3차례나 받았던 김 감독은 그날 밤부터 이튿날(27일) 여명이 틀 무렵까지 선수단과 진한 ‘우승 뒤풀이’를 한 탓인지 목소리에 가벼운 피곤기가 묻어났다.

해마다 주전선수들을 FA로 다른 구단에 보낸 힘든 여건 속에서도 그야말로 멋진 한 해, 멋진 우승을 엮어냈던 김태형 감독은 공치사 대신 “하늘에서 우승을 하라고 한 것이다. 단기전을 몇 번 해봤지만 운이 우리한테 왔다는 걸 알 수 있었다”면서 하늘에 공을 돌렸다.

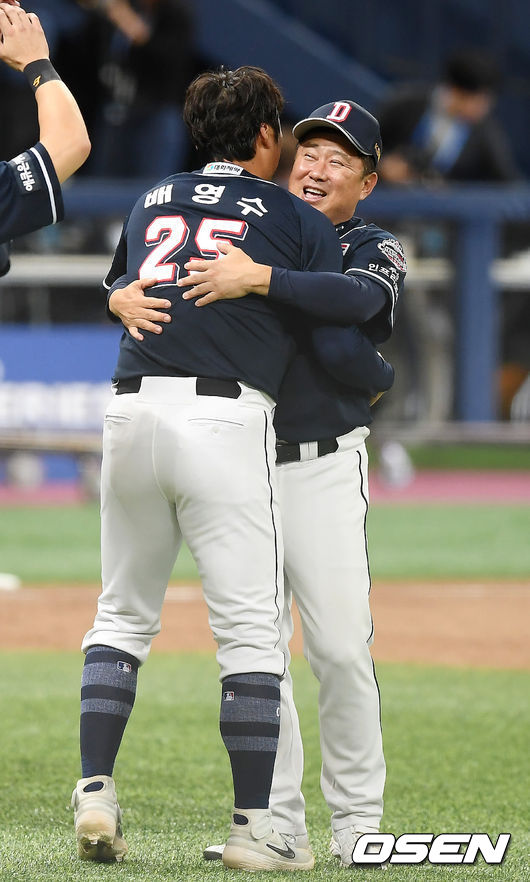

김 감독은 마지막 헹가래 투수로 노장 배영수(38)를 선택한 것이 기가 막히게 맞아떨어져 멋진 마무리 그림마저 그려냈다. 그의 말대로 “드라마”였다. 그 전날에 가진 라이브 피칭에서 배영수가 “송곳 같은 제구력을 보여” 비록 약간의 우여곡절이 있었지만 마지막 순간을 믿고 맡기게 됐다는 설명이 뒤따랐다.

이제 그에겐 즐거운 일이 남았다. 올해로 두 번째 계약이 끝나는 김태형 감독은 “재계약은 구단에서 알아서 하시겠지요”라고 덤덤하게 말했지만 ‘알아서 해달라’는 말은 무섭다. ‘당연한, 합당한’ 요구가 그 바탕에 깔려 있기 때문이다.

김태형 감독은 명실상부한 명장의 반열에 들었다. 2015년에 지휘봉을 잡은 이후 두 차례의 계약 기간 5년 동안 한 해도 거르지 않고 한국시리즈 진출에 성공했던 김 감독은 시리즈 우승 횟수만 놓고 보자면 김응룡(10번), 김재박, 류중일(이상 4번)에 이어 3번 우승의 김성근 전 SK 와이번스 감독과 어깨를 나란히 했다. 선수로서도 두 차례(1995년에는 OB 베어스 주전 포수로, 2001년에는 플레잉코치로) 우승 경험이 있었던 만치 ‘우승 DNA’가 몸에 숨어있었다고 해야겠다.

두산은 2019 한국시리즈 우승을 고척돔 구장에서 일궈냈다. 그로 인해 두산은 서울의 3개 구장에서 모두 우승을 경험한 유일무이한 구단이 됐다. 두산은 한국 프로야구 원년인 1982년 10월 12일 동대문구장에서 삼성 라이온즈를 꺾고(4승1무1패) 초대 챔피언에 올랐다. 당시 두산 전신이었던 OB 베어스는 대전에 연고를 두고 있었다. 2015년 KBO리그가 10구단 체제로 탈바꿈한 그해 처음으로 두산 구단 지휘봉을 잡았던 김태형 감독은 10월 31일 잠실구장에서 팀을 한국시리즈 정상(삼성에 4승1패)에 밀어 올린 데 이어 올해는 고척돔에서 일을 낸 것이다. 김태형 감독은 잠실과 고척돔 구장에서 우승을 이끈 첫 감독도 됐다.

동대문운동장이 철거돼 역사의 갈피로 사라짐에 따라 앞으로 그 어느 구단도 두산의 기록을 넘보지 못하게 됐다. 두산 구단의 서울 세 구장 우승은 ‘영원불멸의 진기록’으로 남게 됐다.

/홍윤표 OSEN 선임기자