나이가 들수록 가장 겁나는 건 '죽음'이 아니라 '알츠하이머(이하 치매)'다. 나 하나 죽으면 그걸로 끝이지만, 내가 치매에 걸리면 온 가족 피를 말리는 까닭이다. 기억을 잃는다는 것, 그것이야말로 신이 인간에게 내린 가장 무서운 형벌 아니겠는가.

좀비물이나 슬래시 호러, 잔혹 스릴러는 무서운 장면에서 지긋이 눈을 감으면 넘길 수 있다. 하지만 치매를 소재로 한 영화는 단 한 장면도 피해갈 수 없는 공포물이다. '스크림'이나 '13일의 금요일'처럼 극장문 나서면 '끝'도 아니다. 몇날며칠 머리는 묵직해지고 가슴이 먹먹해지는공포이자 두려움이다.

영화 '스틸 앨리스'는 50세의 저명한 언어학자 앨리스의 치매 발병으로 시작한다. 남편과 아들이 뛰어난 의사이고 딸은 변호사다. 더할나위 없이 행복한 가정이었다. 즐겁고 놓치기 싫은 기억을 다 잃어버린다는 것, 본인도 감내하기 어려운 고통이지만 그를 지켜보는 가족들의 슬픔이야 어떻겠는가. 여주인공 줄리언 무어는 앨리스 역으로 아카데미 여우주연상을 수상했다.

엊그제 넷플릭스에서 다시 본 영화 '세인트 빈센트'에도 치매의 독이 서려있다. 알코올과 도박 중독 노인네 빈센트와 옆집 소년의 성장영화다. 60대 빈센트는 단골 스트립걸과의 밀회로 욕정을 풀고 온갖 쓰레기 행각을 일삼는다. 1주일에 단 하루, 고급 요양원을 찾아 꽃보다 아름다운 아내를 돌본다. 그와의 오랜 부부생활 기억은 사라진 여인이다. 너무 곱게 늙었기에, 처녀보다 청순한 미소를 짓기에 아내의 치매는 빈센트에게 더 잔혹하고 아팠을 것이다.

빈센트는 아내의 빨래를 요양원에 맡기지 않고 자신이 세탁방에서 돌리고 살았다. 10년 동안을 한 번도 빠지지않고 한결같이. 아내를 그렇게 사랑하는 빈센트는 왜 집을 담보 잡히고 사채를 쓰면서까지 요양원에 맡겼을까. '빈센트가 돌보면서 노후를 같이 보내지'라고 비난한 관객에게는 "당신이 치매를 알아?" 되묻고 싶다.

한 지인의 어머니가 치매에 걸리셨다. 50년을 함께 사신 그 아버지는 "어머니를 요양원에 모시자"는 자식들의 청을 단칼에 거절하셨단다. 힘들게 장만하고 같이 해로한 당신 집에서 본인이 어머니를 손수 돌보시기 시작했다. 2년을 버티셨단다. 아버지도 건강 다 잃고 쓰러지기 직전에야 어머니를 요양원으로 모셨다고 했다. 치매 앞에는 장사가 없는 거다.

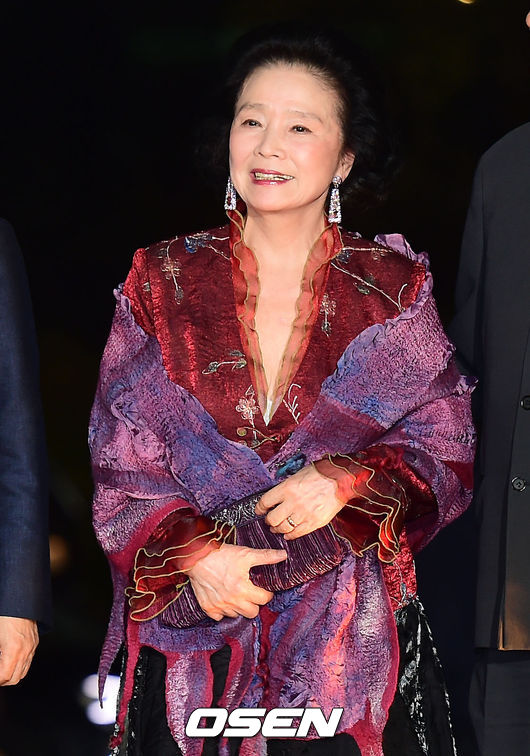

최근 청와대 국민청원 및 온라인 커뮤니티 등을 통해 원로배우 윤정희의 치매 방치설이 떠돌았다. '외부와 단절된 채 하루하루 스러져가는 영화배우 ***를 구해주세요'라는 제목의 청원 글이 발단이 됐다. ***는 윤정희로, 방치한 가족은 피아니스트 백건우와 딸로 포장돼 세간을 시끄럽게 했다.

이에 백건우 측은 "(윤정희가) 요양병원보다는 가족과 가까이 지낼 수 있는 환경에서 백건우 가족과 간병인의 돌봄 아래 생활하고 있다"는 입장을 냈다. "게시글에 언급된 제한된 전화 및 방문 약속은 모두 법원의 판결 아래 결정된 내용임을 분명히 말씀드린다"고 했다.

윤정희가 치매를 앓는 사실은 모두가 아는 터다. 요양원이나 별도 주거지에 간병인과 같이 그가 생활한다고 해서, 방문객 병문안이 거절됐다고 해서 그 가족을 비난하는 건 지나친 처사다. 가족의 어떤 보살핌도 닿지 않는 곳에 윤정희가 방치됐다면 당연히 구호의 손길이 필요했겠지만. /mcgwire@osen.co.kr

[사진] OSEN DB