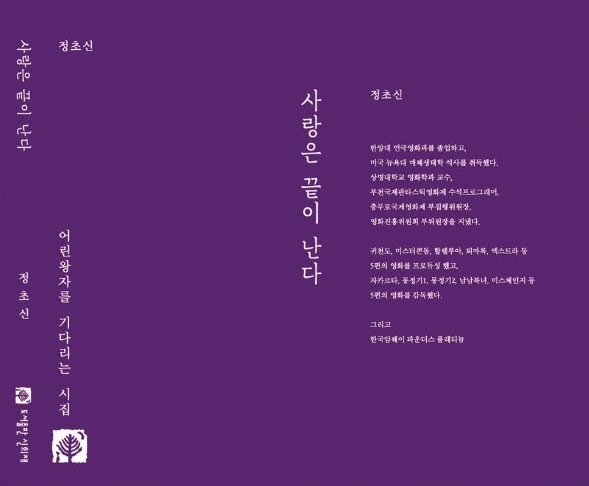

영화 ‘몽정기’의 정초신 감독이 시집을 냈다.

사랑만큼 순수한 것이 어디있냐고 강변했던 그의 영화작품들처럼 시집의 제목도 ‘사랑’으로 시작한다. 그런데 이번엔 좀 분위기가 무겁다.

‘몽정기’ 때의 파릇한 사랑이 아니다. 세월이 묻어난 탓일까? 기대와 다르게 그가 낸 시집의 제목은 ‘사랑은 끝이 난다’이다.

제목의 무게감에도 불구하고 그가 찾는 사랑은 여전히 동화적이다. ‘끝이 나는 사랑’의 매개가 순수사랑의 결정체, ‘어린 왕자’다. 부제는 대놓고 ‘어린 왕자를 기다리는 시집’이다.

영화 감독 정초신의 파릇했던 ‘사랑’은 애초에 ‘어린 왕자’에서 시작했는지도 모른다. 사랑의 끝을 ‘어린 왕자’에서 찾으려 하고 있으니 말이다.

사랑이란 단어는 자체가 역설이다. 부정도 긍정으로 들리는 마법을 지녔다. 한평생 놓을 수 없는 생명줄이다. ‘사랑은 끝이 난다’고 했지만 시인 정초신은 마지막 시의 제목을 ‘어린 왕자를 기다리며’라고 잡았다.

‘사랑은 끝이 난다’고 한 시인은 왜 다시 어린 왕자를 기다린다고 했을까? 싯구에는 지독한 반어가 숨어 있다.

“나는 더 이상 / 당신이 내게로 거침없이 다가와 / 아프게 하는 것을 참지 못합니다. 이른 새벽 무심하게 초인종을 누르고 / 말없이 한잔의 커피를 마신 후 / 슬픈 내 눈을 잠시 동안 바라보다 떠나는 / 당신을 이제는 견디지 못합니다. ~중략~ 나는 더 이상 / 사랑하지 못합니다.”

정녕 사랑을 끝내고자 하는 사람의 마음이 아니다. 혈기 넘치는 사랑을 그리워하고 있다. 다만 사랑이 ‘열정’이 전부가 아님은 깨닫고 있다. 시인이 다시 기다리는 사랑은 ‘어린 왕자’처럼 순수한 영체(靈體)다. 이제는 끝내고픈 사랑은 순수한 사랑으로 윤회한다.

시인은 ‘왜 어린 왕자인가’라는 질문에 서문으로 답한다. “아주 오래전 어느 날, 신문을 펼치니 정중앙 양면 가득 어린 왕자가 웃고 있었다. 생텍쥐페리 탄생 100주년 기념 기사였다. 전 세계에 약 8000종, 우리나라에 약 400종의 ‘어린 왕자’가 발행되었단다. 그 순간 생각했다. 어린 왕자를 모으자. 다른 나라를 여행할 때면 낯선 서점을 물어 어린 왕자를 만나러 다녔다. 100여 권쯤 찾았다. 다른 나라 말은 읽지 못하는 탓에 그림만 보다가 느닷없이 시로 쓰고 싶어졌다. 그래서 어린 왕자를 넘기며 시를 쓰기 시작했다”고 한다.

시의 제목들은 우리 기억 속에 남아 있는 ‘어린 왕자’의 단편들로 구성됐다. ‘무서운 모자’ ‘소혹성 B612’ ‘바오밥 나무’ ‘가시’ ‘사랑하는 꽃’ ‘사막 여우’ ‘그 별들 중의 하나’…. 제목만 읽어도 어린 왕자의 이야기 덩어리가 주마등처럼 흐른다.

시인은 기억의 단편들에 시심을 담아 풀어냈다.

‘무서운 모자’라는 제목의 시에서 시인은 “사랑을 하고 있는 동안에는 / 사랑을 끝내지 못해 삶은 폐허가 된다. 사랑을 끝내야 할 때가 오면 / 사랑을 하지 못해 삶은 폐허가 된다. ~중략~ 사랑의 치명성은 / 피할 수 없기에 더 처절하다”고 노래했다.

‘어린 왕자’에 나오는 그 유명한 대목, ‘코끼리를 삼킨 보아뱀‘ 그림을 시인은 ‘치명적인 사랑’으로 봤다. 보아뱀 몸 안에 코끼리가 들어 있다면 보아뱀이든, 코끼리든 둘 다 치명적이기는 마찬가지다.

한양대 영화과를 졸업하고 뉴욕대 매체생태학 석사학위를 취득한 정초신은 영화 ‘귀천도’ ‘미스터콘돔’ ‘할렐루야’ ‘퇴마록’ ‘엑스트라’를 프로듀싱 했으며 ‘자카르타’ ‘몽정기1’ ‘몽정기2’ ‘남남북녀’ ‘미스체인지’를 감독했다.

시인이 된 정초신은 “오래도록 어린 왕자를 사랑했으나 동통의 짝사랑처럼 왕자의 사랑을 받지는 못했다. 텅 빈 거리를 지나 어린 왕자를 찾고 만나고 바라보았으나 격렬한 외사랑처럼 왕자의 사랑을 얻지는 못했다. 사람의 삶과 사랑은 이런 식이다”고 시집 말문에 썼다.

“구곡의 간장이 허무는 치열한 한쪽 사랑의 끝은, 결국 끝이다. 사랑은 끝이 난다”고 했다. /100c@osen.co.kr