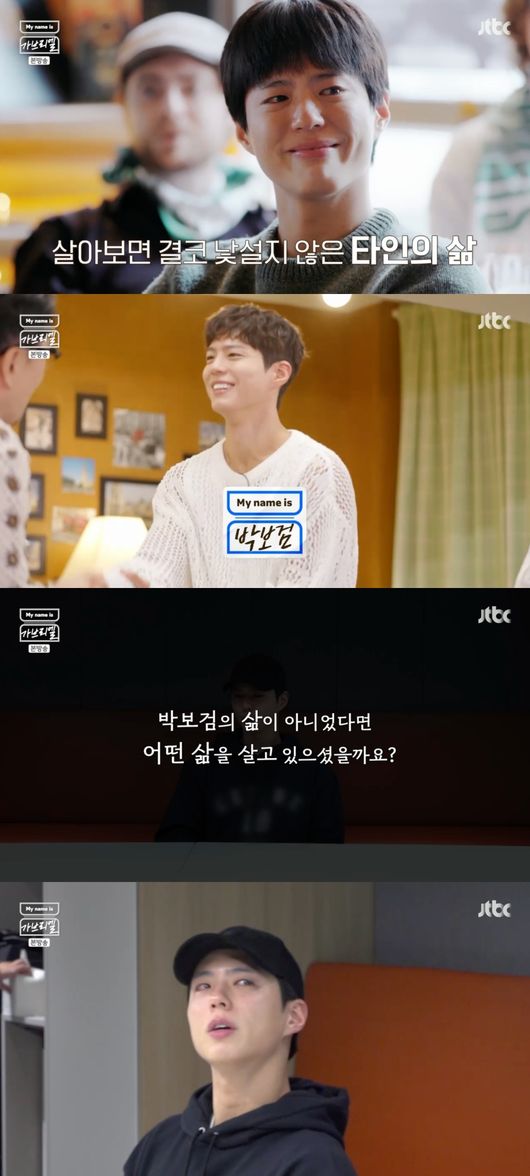

배우 박보검이 이렇게 눈물이 많았던가. 'My name is 가브리엘' 첫 방송부터 박보검이 남다른 감수성으로 보는 이들을 울컥하게 만들었다.

지난 21일 JTBC 새 예능 '마이 네임 이즈 가브리엘(My name is 가브리엘, 약칭 가브리엘)'이 첫 방송됐다. 박보검은 코미디언 박명수와 함께 '가브리엘' 첫 방송 주자로 나서 촬영기를 공개했다.

'마이 네임 이즈 가브리엘'은 아무도 나를 모르는 곳에서 세계 80억 인구 중 한 명의 이름으로 72시간 동안 '실제 그 사람의 삶'을 살아가는 프로그램이다. 이에 박보검은 아일랜드 더블린으로 날아가 남성 아카펠라 합창단 더 램파츠의 단장인 '루리'의 삶을 살게 됐다.

그는 '가브리엘' 출연 이유에 대해 "사실 처음엔 망설였다. 연기랑 똑같다고 생각했다. 연기로 이미 누군가의 삶을 살고 있다고 생각했다. 그런데 다른 나라의 누군가로 살아본 적은 없다 보니, 또 명수 형님도 하신다고 해서 관심이 생겼다"라고 밝혔다.

그렇다면 박보검이 배우의 삶을 살지 않았다면 어땠을까. 그는 '박보검이 아닌 삶'에 대해 상상 만으로도 울컥했다. 눈물을 추스른 뒤에야 "연기자의 삶은 아니었겠지만 그 속에서도 뭔가 순간순간 행복하게 잘 살고 있지 않을까"라고 간신히 웃으며 말할 수 있을 정도였다.

이처럼 풍부한 감성 덕분일까. 박보검은 더블린에 도착해 자신이 살아갈 '가브리엘'의 집으로 가기까지 유독 혼란스러워 했다. 그는 "거짓말하는 기분이었다. 솔직하게 3일 있는데, 동시에 여기 사는 사람이기도 했다. 아직도 혼란스럽다"라며 도착 당시 심정을 솔직하게 털어놨다.

그런 박보검을 돕는 것은 '가브리엘'의 환경이었다. 한국에서는 절대 찾을 수 없는 150년도 넘은 조지안 양식의 셰어하우스, 악보와 지휘봉 등 음악가의 흔적이 곳곳에 자리한 방, 매일 아침 '아몬드 20알'이라고 세세하게 적어둔 루틴, 가지런히 정리된 서랍 속 현금 통, 체크리스트가 작성된 스마트폰까지. 미래 혼란스러울 박보검을 배려한 듯 한 '루리'의 흔적들이 '루리 박보검'을 완성해나갔다.

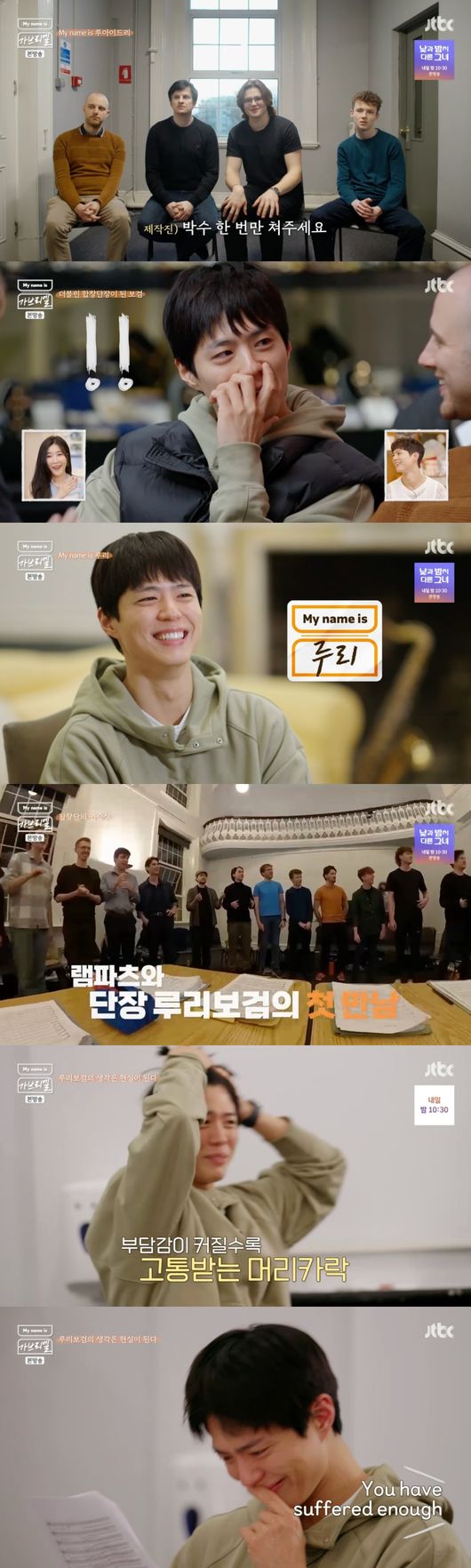

무엇보다 루리의 주변인들이 박보검을 도왔다. 실제 루리와 절친한 젭, 브라이언, 쿠안, 칼이 박보검에게 '루리'가 어떤 인물인지 자세히 알려줬다. 이들을 통해 박보검은 '루아이드리'로 잘못 읽은 자신의 '가브리엘' 이름이 '루리'인 것부터, 합창단 단장이라는 정체, 43세인 브라이언보다 많은 중년의 나이까지 비로소 알 수 있었다.

이 가운데 박보검은 합창단 단원들과 연습 과정에서 한번 더 눈물을 보였다. 아무리 대학에서 뮤지컬학과를 전공하고 졸업공연 작품의 음악감독까지 한 박보검일지라도 처음 만난 단원들과 익숙하지 않은 아일랜드 음악들을 아카펠라로 지휘부터 노래, 독창까지 능수능란하게 할 수는 없었다. 잔뜩 기합이 들어간 채 "아무것도 안 들렸다", "처음 느껴보는 감정이었다", "잘해야 하는 부담감이 당연히 있었다"라고 고백한 그는 '루리'의 솔로 파트를 연습하는 도중 결국 울컥하며 눈물을 보였다.

그런 박보검에게 계속해서 합창단 단원들의 응원이 쏟아졌다. 이에 박보검은 "그 때 마음이 경건해졌다. 공간이 주는 울림이 정말 크더라. 노래 멜로디도 화음도 너무 아름답게 쌓여 있는데 나는 여기서 다른 사람의 삶을 살면서 잘하고 싶은데 이 분들이 잘하라고 눈빛 보내주면서 너무 아름답게 불러주시니까 거기서 울컥했다"라며 눈물의 이유를 설명했다.

여러 차례 울컥해 눈물까지 보였음에도 박보검은 '마이 네임 이즈 가브리엘' 출연진에게 "벌서 그립다. 음악이 주는 힘이 컸다"라며 '루리 박보검'의 삶에 남다른 애착을 보였다. 루리의 가족을 만나고 '성 패트릭 데이'를 맞아 버스킹을 앞둔 '루리 박보검'의 이야기가 기대를 모았다. / monamie@osen.co.kr

[사진] JTBC 제공.